| 光る電球作成 |

|

|

某100円ショップ(マイナー系・名前忘れた)でおおむね実物大の白熱電球型のプラ容器というのを見かけまして。 某100円ショップ(マイナー系・名前忘れた)でおおむね実物大の白熱電球型のプラ容器というのを見かけまして。

特に使い道も無いんですが面白かったので一個購入。そのまま何に使うでもなく部屋に転がしてました。

で、あるときふと「電球なんだから光らせればいいんでは」と思い付いて意味もなく工作開始。人生意味がなくても走り出さないといけないときというのがあるものです。いや今がそのときでないことだけは九分九厘間違いないと思いますが。

素材はこれまた100円ショップによく売ってるLED小型ライト。

| |

|

まあ過程は説明する必要すらないと思います。 まあ過程は説明する必要すらないと思います。

元々の容器のねじ口部分を切り落とし、LEDライトの前部と後部をそれぞれ電球型容器のガラス相当部分とソケット部分に固定しただけ。

塩ビ板でいくつかスペーサーを作って挟み込み、エポキシ系接着剤をこってり使って接着というより埋め込んで固定してる感じ。

あと、LEDに光を散乱させる半透明のカバーを掛けました。

| |

|

ということで電球単品で光る感じに。 ということで電球単品で光る感じに。

単にこれがやってみたかっただけで完成後具体的なメリットも使い道もありません。

| |

|

そしてどうでもいいことですが益子の陶器市に行ったらおおむね似たような発想でもう一回り大きいものがドリンクとして売ってました。電球ソーダとかいうそうで、韓国で流行ってるだとか。 そしてどうでもいいことですが益子の陶器市に行ったらおおむね似たような発想でもう一回り大きいものがドリンクとして売ってました。電球ソーダとかいうそうで、韓国で流行ってるだとか。

せっかくなので比較用にこちらも購入。写真は持ち帰った空き容器にサングリア入れて元よりちょっと派手気味に再現したものです。

| |

|

完成した電球の方は、加工前と同じくしばらくの間意味もなくまた部屋に転がしてあったんですが、車内のルームランプにちょうど良い気がしたので現在は車の天井からぶら下げてあります。夜に足元に物落としちゃったときとか、ちょっと手元を照らせるライトがあったらいいかなということがあるので。 完成した電球の方は、加工前と同じくしばらくの間意味もなくまた部屋に転がしてあったんですが、車内のルームランプにちょうど良い気がしたので現在は車の天井からぶら下げてあります。夜に足元に物落としちゃったときとか、ちょっと手元を照らせるライトがあったらいいかなということがあるので。

今のところ意味もなくぶらぶらしてるだけですが。

| |

|

2017年7月22日(土)01:37 | トラックバック(0) | コメント(4) | 工作 | 管理

|

| 畑ゴーレム追加作成 |

|

|

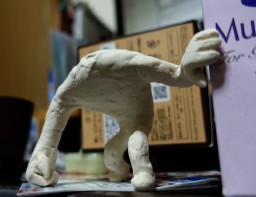

先日からやってるダンジョン飯の畑ゴーレムフィギュア自作の続きで追加作成の話とか書いてましたが、さらに追加中。 先日からやってるダンジョン飯の畑ゴーレムフィギュア自作の続きで追加作成の話とか書いてましたが、さらに追加中。

曲がり角の向こう側からのそっと出てきたのに遭遇したような感じで。

そろそろ素体が6体目に達するので次は色塗りとか野菜作成とかして飾り付け。

| |

|

2017年3月21日(火)19:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| 追加ゴーレム作成中 |

|

|

粘土の追加を買ってきてこないだのダンジョン飯のゴーレムの追加を作成中。 粘土の追加を買ってきてこないだのダンジョン飯のゴーレムの追加を作成中。

なんか気の向くままに適当にポーズいじってたら妙にアクティブな感じになりました。

| |

|

なんとなくゴーレムって重鈍な動きのイメージでこんな風に重心移動を伴った動きをしなさそうなんですが。 なんとなくゴーレムって重鈍な動きのイメージでこんな風に重心移動を伴った動きをしなさそうなんですが。

それ以上にダンジョン飯のゴーレムはもうちょっとコミカルな動きをさせる方がそれっぽい感じ。

| |

|

いや最初は座ってるゴーレム作ろうとしてたはずなんですよ。作中で葉水やってるシーンをイメージして。 いや最初は座ってるゴーレム作ろうとしてたはずなんですよ。作中で葉水やってるシーンをイメージして。

けどなんかバランス悪かったんで害虫退治してる方に変更しようとしたんですが、そこから人間の動作を考えながらいじってたら何故かこうなりました。

とりあえず素体を量産していってある程度貯まったら塗装して草生やそうかと。

| |

|

2017年3月2日(木)02:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| 畑ゴーレムフィギア(ダンジョン飯) |

|

|

ダンジョン飯の2巻が発売された際、作中に登場する畑ゴーレムのフィギアが販促グッズとして作成され、大きめの書店などの店頭に展示されてまして。 ダンジョン飯の2巻が発売された際、作中に登場する畑ゴーレムのフィギアが販促グッズとして作成され、大きめの書店などの店頭に展示されてまして。

わりとこれが可愛くてちょっと欲しかったんですが残念ながら非売品。そのうち似たようなガレージキットでも出るんじゃないかと思ったんですがいまいちその様子も無く。

ていうかまあそんなに難しい形でもないしそのうち紙粘土ででも作ってみようかと思いつつ放置してました。

先日唐突に思い立ってとりあえず試しに作ってみたので収録。

| |

|

アルミの針金で芯を作り、両面テープを巻き付けた上から麻紐でぐるぐる巻き。 アルミの針金で芯を作り、両面テープを巻き付けた上から麻紐でぐるぐる巻き。

さらにこれの表面に粘土を盛っていく感じで。

麻紐はふわっとゆるく巻き付けた方が材料の節約になるかなと思ったんですが、ゆるく巻くとふにゃふにゃして粘土を盛った際に整形がしにくくなりました。きっちり密に巻くのがよさそうです。

| |

|

粘土はダイソーに買いに行ったところ、以前にコメントで情報をいただいてちょっと気になってた素材である木粉粘土があったので購入。しかしふわふわ軽くてとてもそんなに頑丈に固化しそうな物には見えず、別物っぽいかなと思ってたんですが、乾燥させてみたら発泡スチロールのような軽さと触感になりました。やはり別物である様子。あとで調べてみたら同じ100円ショップ製品でも「木かる粘土」となっている商品の方はわりと硬くなる素材のようです。 粘土はダイソーに買いに行ったところ、以前にコメントで情報をいただいてちょっと気になってた素材である木粉粘土があったので購入。しかしふわふわ軽くてとてもそんなに頑丈に固化しそうな物には見えず、別物っぽいかなと思ってたんですが、乾燥させてみたら発泡スチロールのような軽さと触感になりました。やはり別物である様子。あとで調べてみたら同じ100円ショップ製品でも「木かる粘土」となっている商品の方はわりと硬くなる素材のようです。

まあ完成品がものすごく軽く仕上がるのでこれはこれで。

頑丈な方の木粉粘土もそのうち試したい素材ではありますが、性質を把握するなら100円ショップ製品ではなくちゃんとしたのを試してからの方が良さそう。

作業の方はひたすら粘土を盛りつけて水で濡らした指で整形していくだけ。

ときどき本を確認しながら進めていけばいいかと思ってたら、よく考えたら粘土塗れの手で本なんか触れませんし。

結局最初に描き写しておいた2点ほどの絵以外ほとんど脳内イメージで進めていくことに。

| |

|

一晩乾かした後アクリルガッシュで土色に塗り、鉄道模型とかジオラマなんかによく使われてる緑色の粉とかモフモフ(名称不明)で装飾。 一晩乾かした後アクリルガッシュで土色に塗り、鉄道模型とかジオラマなんかによく使われてる緑色の粉とかモフモフ(名称不明)で装飾。

あと背中に植える野菜をコピー用紙に色塗って作成。

キャベツは丸めた粘土の周りに丸く切ったコピー用紙を貼り付けた物です。

現物はかなり雑な作りなんですが写真で見ると妙にまともに作ってありそうに見えて不思議。

| |

|

とりあえず一体完成したのはニケが欲しがってたので進呈。あとは勝手がわかったところで改めて自分用も含めてポーズ違いで何パターンか作成中です。 とりあえず一体完成したのはニケが欲しがってたので進呈。あとは勝手がわかったところで改めて自分用も含めてポーズ違いで何パターンか作成中です。

もうちょっと背中に生えてる農作物を増やしたい感じですが苔とかジオラマ素材の色々を買い込み始めると収拾付かなくなりそう。

そして改めて作中と見比べてみると、途中からほぼ資料見ずに作ってただけあってだいぶバランスとか変わって独自イメージになっちゃってます。なんかゴーレムというよりは原作版ナウシカに出てきたヒドラに近いような。

| |

|

2017年2月6日(月)01:34 | トラックバック(0) | コメント(2) | 工作 | 管理

|

| 革細工・パスケース第二弾 |

|

|

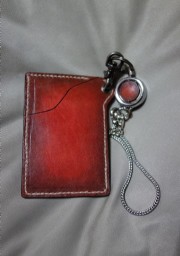

以前作成したパスケースを見た友人が気に入ってくれたのでいただき物などのお礼を兼ねて一個作成。 以前作成したパスケースを見た友人が気に入ってくれたのでいただき物などのお礼を兼ねて一個作成。

ついでに前回のものをしばらく使ってみた結果を踏まえていくつか改良を加えました。

とりあえず使ってて気になったのが、やっぱり窓に透明のビニールはあった方がいいということと、チェーンを繋ぐためのDカンの周辺がちょっと弱いという2点。あとMayugeはポイントカードとかカードキーなど色々突っ込みたかったので収容能力重視でしたが、友人はほぼSuica専用で使うつもりっぽいのでポケット数は最低限でよさそう。ということでこの辺を踏まえてのコンパクトさ重視で再設計。

表裏2ポケットのみのタイプにしました。

| |

|

例によってAR CADで型紙を作成し、印刷したものをクッキーか何かの空き箱に貼って型作成。 例によってAR CADで型紙を作成し、印刷したものをクッキーか何かの空き箱に貼って型作成。

Dカンを廃した代わりに横を丸く出っ張らせて穴を開け、ハトメで補強してここに豆レバーナスカンをくっつける方式にしました。

裏側は左上を斜めに切り欠いたポケットにしようと思ってたんですが、切れ端を捨てずにそのまま縫い付けた方が強度を保てていいんではないかと作業中に思いついたので途中からそのように変更。

あと、革の切り出しに丸刃のカッターナイフを試しに使ってみました。オルファのロータリーカッター‥‥のコピー品みたいなダイソー製品を購入。普通のカッターナイフだと引き切るように力がかかるため切ってるうちに革が曲がりがちですが、丸刃だと押し切るように力が加わるため直線が切りやすいです。

写真に普通のカッターナイフが写っちゃってますがこれは型紙の切り出しに使用したもの。

| |

|

染色は前回と基本的に同じ。っていうか前回混色して密閉容器に保存してた染料をそのまま使用。ローパス バチックの赤、黒、茶色を適当に混ぜました。 染色は前回と基本的に同じ。っていうか前回混色して密閉容器に保存してた染料をそのまま使用。ローパス バチックの赤、黒、茶色を適当に混ぜました。

前回は窓部分にビニールとかなくてもべつにいいかと思って付けなかったんですが、無いとやっぱり出し入れの時に引っかかったり微妙に鬱陶しかったので今回は付けてみました。素材はビニール製のクリアファイル的なもの。革を菱目打ちで穴を開けるところまで先に加工してしまい、ここに切り出したビニールシートを接着し、菱目打ちの穴に合わせて千枚通しで穴を開けて縫い付けました。ここはもっと細い糸を使ってもよかったかもしらん。あと縫ってみたらビニールがちょっと波打ちました。失敗。

| |

|

ということで完成。例によって縫い目が微妙に荒れてる場所がありますが手作りの味ということでなんとか。 ということで完成。例によって縫い目が微妙に荒れてる場所がありますが手作りの味ということでなんとか。

チェーン周辺は自作アクセサリ素材の店とか手芸店辺りで見かけたものと自宅にあった色々在庫パーツの組み合わせです。

リールホルダーがそのままでは味気なかったので丸く打ち抜いた革を本体と同じ感じに染めたものを貼ってみました。思いつきでやってみたらわりと良い感じだったため、以前作った自分用の方のリールもあとから同じ仕様に。

前回作ったパスケースはD環の付け根がそのうちちぎれそうな感じなため、近いうちに自分用もこのタイプで作り直そうかと思いつつそのまま継続使用中。さすが革、ちぎれそうになってから意外と粘ってます。

| |

|

2015年11月17日(火)23:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| 方位磁石ストラップ作成 |

|

|

スマホでマップを表示したとき、現在地はともかく自分の方向を示す矢印ってほぼデタラメだったりしませんか。 スマホでマップを表示したとき、現在地はともかく自分の方向を示す矢印ってほぼデタラメだったりしませんか。

機種とか電波状況などにもよるのかもしれませんが、とりあえずMayugeとしてはあの矢印は基本的に参考にならないという認識です。

まあ地下鉄から出てすぐとかGPSの電波も拾えてない状況では仕方ないかとは思うんですが、それならそれで何が根拠か分からない嘘ばっかりの矢印を表示するのは止めていただきたい。駅を出てランドマークが何もないのでマップだけを信じて移動してみたら、実は進行方向が90°間違ってたとかけっこうあるんですよね。

ということで知らない土地をマップアプリを使いつつウロウロする際、逆に超アナログな技術である方位磁石の需要が個人的に出てきてまして。

小さい方位磁石のストラップでもないかと思って検索した結果、いまいち気に入るようなものがなかったため例によって無いなら自分で作りなさいの精神発動。

| |

|

そんなわけで秋葉のどこかで小さい方位磁石を見かけ、そのうち使おうと買っておてました。直径は13mmくらい。 そんなわけで秋葉のどこかで小さい方位磁石を見かけ、そのうち使おうと買っておてました。直径は13mmくらい。

これをストラップにするための枠として何か良い素材はないかと考えてたところ、ジョイフル本田の工作材料コーナーで何用か分からない板を発見。厚さ5mmで5cm×15cmくらいで250円ほど。値札に木材の名前がカタカナで書いてあった気がするんですが忘れました。

最初は短冊形の木札にしようかと思ってたんですが、デザインを練ってるうちにできるだけコンパクトに収める方向に収束していって最終的に2cm×3cmくらいのキューブ状に。麻雀牌くらいでしょうか。

あと木枠だけでは素っ気ないので裏側に何かワンポイント模様でも付けようかと思って手芸コーナーでなんとなく目に付いたラピスラズリのビーズ。たぶん6mm径かそのくらい。

写真は材料を切り出して磁石をはめ込む穴をドリルで開けたところ。ただし近所で手に入る木工用ドリルの径が12mmまでだったので棒ヤスリを使って手作業であと1mm広げました。

| |

|

エポキシ系接着剤で2枚貼り合わせてヤスリで整形。 エポキシ系接着剤で2枚貼り合わせてヤスリで整形。

もっと薄い木材でもあると厚みが抑えられてよさそうだったんですけどね。

色違いの木材を貼り合わせるっていうのも考えたんですが、ますます麻雀牌にしか見えなくなりそうだったので没案に。

あと、作業してたら四隅が尖ってるのが意外と痛かったので角を落とすことに。

| |

|

裏側の模様は紙に落書きしながら適当に考え、実物大に清書したものをセロハンテープに描き写して本体に貼り付け。 裏側の模様は紙に落書きしながら適当に考え、実物大に清書したものをセロハンテープに描き写して本体に貼り付け。

これをガイドにしてデザインナイフで彫り付けました。丸い部分はストラップ穴とビーズをはめ込む穴。

木の表面をテープで保護しておくとピンバイスで穴を空けるときに縁が毛羽立つのを防げるんじゃないかとふと思い付いて試してみたんですが、見込みが当たったようです。

| |

|

最後に紙やすりで表面を整えてニス塗って方位磁石とビーズをはめ込んだら完成。表側が記事冒頭の写真。 最後に紙やすりで表面を整えてニス塗って方位磁石とビーズをはめ込んだら完成。表側が記事冒頭の写真。

裏側のはもうちょっと繊細な彫刻でも入れられれば良いんですが技術がないので。

あと、角を落としたらますます麻雀牌を思わせるシルエットになったような。

とりあえず持ち歩いて使用してみた結果、方位磁石は小型のちゃちなものなので動きにやや引っかかりがあって安定が悪い気はしますが、見当違いの方向を堂々と指し示すマップアプリの方向指示よりは遥かにマシでした。

あとスマホ周辺には思った以上に磁界が漏れてるらしく、ストラップ紐の限界ギリギリまで離さないと磁針がスマホの方向を向きます。

| |

|

2015年11月7日(土)01:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| デジカメ用ドットサイトアダプタ |

|

|

ドットサイトもしくはダットサイトというものがありまして。 ドットサイトもしくはダットサイトというものがありまして。

本来は銃の照準として使われているものなんですが、これが高倍率ズームでの写真撮影にもけっこう便利とのこと。

写真は高倍率ズームで撮った職場の野良ウサギ。こっち警戒してます。

で、そのドットサイトについてはMayugeはこれまでそんなに意識したことはなかったんですが「オリンパスがデジカメ専用のドットサイトを発売」という話を見たのが何となく印象には残ってまして。

この時点ではガラス窓の真ん中に赤い光点があるだけのものと認識してたため「なんか便利なのコレ?」という感じだったんですが、某口コミで妙にこの発売を心待ちにしてる人々を見て少し気になり、Wikipediaの照準の説明に使われているこの画像を見てやっとなんとなく分かったような気がしてきました。あれこれかなり便利じゃね?

先日のグリップベルト工作の時に触れましたが、春頃に65倍という高倍率ズームが売りのデジカメ、Canon PowerShot SX60SHを購入しまして。その辺の野鳥とか野ウサギとか撮って遊んでたんですが、慣れてないせいもあるでしょうけど肉眼で小さく見えてる被写体をデジカメの画面とかファインダー上で見付けられないんですよね。

肉眼で見えてる標的にガラス越しに光点を合わせるだけである程度方向が合ってくれるならかなり助かりそう。

しかし1万円払うほど欲しいかというとそこまででもなく。

で、元々は銃のためのツールということは多分モデルガン用にもうちょっとお手頃なものがあるだろと思ってAmazonを巡ってみたところ、細かいとこにこだわらなければ2千円くらいからあるようです。べつに狙撃するわけではないのでそこまで精度も必要ないですし中国製のオモチャで十分です。

ということで最安のものよりちょっとコンパクトっぽく見えたこの辺のを購入。約3000円。送料無料ですけど2週間ほどかけて中国本土から直送されてきたみたいです。

あとはモデルガン用のドットサイトは当然銃のマウントに合うようになってるため、そこんところをカメラに合うようになんとか。

ピカティニー・レールっていうんですかあの鉄砲に付いてるギザギザ板。たぶんこの名前は明日までに忘れる気がしますよ。

やっぱりこういう需要はあるようでそれ用の商品が存在してました。しかしこれ安もんのドットサイト本体より高いじゃないか。しかも無駄に背も高いし。まあいろいろ応用を考えてのことではあるんでしょうけど。

ということでここのところは素材を買い集めてもっとコンパクトに自作しみるのもアリではないかという気がしてきまして。

とりあえずカメラのホットシューに合うパーツを何でもいいから調達します。検索したらネジだけが付いたホットシューマウントアダプタとしてこの辺が400円弱。

| |

|

肝心のレール部分はどうも手っ取り早く安価なものが見付からなかったので完全に一から工作することに。実用性抜きで見た目だけ再現したプラスチック製のパーツとかあるんじゃないかと思ったんですけどね。 肝心のレール部分はどうも手っ取り早く安価なものが見付からなかったので完全に一から工作することに。実用性抜きで見た目だけ再現したプラスチック製のパーツとかあるんじゃないかと思ったんですけどね。

規格自体はシンプルなものですし、工作材料箱の中にちょうど3mm厚の塩ビ板の切れ端があったのでこれを使いました。板からノコギリで切り出したパーツを目分量でゴリゴリとヤスリ掛けし、接着剤で貼り合わせるだけ。

カメラに他の銃用オプションパーツを付けたり使い回したりする事もなさそうなので長さも必要最低限で。

写真下側はドットサイトと形になった自作レールパーツとホットシューアダプタと、材料一式を並べてみたところ。

左端の黒い四角はドットサイトの付属品のカバー。

| |

|

で、レールの真ん中に穴を開け、ホットシューアダプタのネジを金鋸で必要最低限くらいの長さに切り落としてから先ほどの穴に無理矢理ねじ込んだら完成。脳内計画段階ではもうちょっと綺麗に表面を磨き込んで仕上げようかと思ったんですが、完成が近くなるにつれてめんどくさくなってきました。まあこれでいいか。 で、レールの真ん中に穴を開け、ホットシューアダプタのネジを金鋸で必要最低限くらいの長さに切り落としてから先ほどの穴に無理矢理ねじ込んだら完成。脳内計画段階ではもうちょっと綺麗に表面を磨き込んで仕上げようかと思ったんですが、完成が近くなるにつれてめんどくさくなってきました。まあこれでいいか。

あとホットシューアダプタはAmazonレビューでも数名の方が触れてましたが、微妙に幅がありすぎてホットシューに刺さりません。さすが中国製品。売る前にちゃんと試せよ。

0.何mmの話なので軽くヤスリ掛けしてやれば解決しますがまあ値段なりということで。

写真の下側がレールにドットサイトを固定してみたところ。良い感じに必要最低限の高さに収まったんではないかと思います。

| |

|

ということでカメラに装着して様子見。 ということでカメラに装着して様子見。

こうして見るとぱっと見レーザーサイトみたいですが、目の前のガラス板に赤い点を投影してるだけです。

左右でカメラと景色にそれぞれピントを合わせて比較してみました。右側では光点の位置がちょっと分かりにくくなってしまいましたが、おおむねそれらしい働きをしてくれそうです。

実際使っててもなんでこれで標的の位置が合うのか不思議な気はするんですが、「光点が視野に見えるように構えられた時点で軸がある程度標的の方向を向いてる」という説明を見てなんとなく理解できたような気がしました。

とりあえず「顔の前にこのくらいの角度で構えれば光点が見える」っていう感覚さえ掴めばあとは直感的に使えてかなり便利そうです。

で、作るところまででおおむね満足してこの後あまり活用はしてないわけですが。外暑いし。

涼しくなり始めたらキノコの関係もあって外出が増えるため、使う機会も増えてくるかと思います。

今のところドットサイトの一番の問題は使い終わったあとにスイッチを切り忘れることです。ON状態が地味で。

| |

|

2015年8月7日(金)20:53 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| デジカメ用グリップベルト |

|

|

ツグミはんこ革刻印の工作で作成してた革の用途がこちら。 ツグミはんこ革刻印の工作で作成してた革の用途がこちら。

デジカメ用のグリップベルト的なもの。

やや大ぶりなデジカメになるとネックストラップで肩や首からさげるのが一般的ですが、Mayugeはなんかあれ落ち着かなくて好きじゃないんですよね。カメラを使う上で非常に実用的なスタイルであることは理解できるんですが。

発端としては3月にCanonのPowerShot SX60SHをわりと衝動買いしまして。いや買った直後にCOOLPIX P900が発表されてちょっと早まった感もなくはないんですが。

まあとにかくズーム特化でこういうの撮ったりするのに強いカメラです。

で、普段使ってるRX100の場合はフィンガーストラップがちょうどいいんですけど、このくらいのサイズになるともうちょっとしっかりしたものが欲しい‥‥ということで検索してて見かけたのが革製のグリップベルト系の商品。

それはそうと、ここで商品写真をざっと見ただけで勘違いしてたんですが、この手の商品を付けるためにはデジカメの側面に上下2カ所のストラップホールが必要なものと思い込んでまして。あ、うちの付いてないわ。無理だわ。

実際は下側は三脚穴に固定されるんで使えたんですけど。

ということでそんなことには気付かないまま無いなら自作しましょうの精神発動。

まあ多少ブラブラするかもだけどストラップホール1カ所だけで固定する形で何とかなるんじゃないかなと。

| |

|

材料のメインは前回ツグミはんこを刻印した革。あとは日暮里で買ったよりどり5枚300円のとか、サンキの端切れワゴンに入ってた150円のとか、部屋にあった端切れの革色々から寄せ集め。 材料のメインは前回ツグミはんこを刻印した革。あとは日暮里で買ったよりどり5枚300円のとか、サンキの端切れワゴンに入ってた150円のとか、部屋にあった端切れの革色々から寄せ集め。

あとは手に当たる側にクッションを効かせたいと思いまして。

なにか薄くて適度な弾力と柔らかさのある安価な素材がダイソーにあるはずと店内をあてもなく彷徨った結果、メイク用パフの詰め合わせ発見。ちょっと長さが足りなかったので2枚をつなぎ合わせて使用しました。

クッション部分の形に合わせて段ボールを切り抜いて型を作りまして、これに柔らかくて裏がスエード調の革を乗せて型に合わせて凹ませます。ここにクッションのパフを乗せて裏側から革を貼り付け、重しを乗せてくっつくまで一晩放置。

ちなみにこのスエードっぽい革はサンキの端切れワゴンで150円だったのでどういう素材なのかはよく知りません。

| |

|

良い感じにぷっくりしたクッションができたので表側の革に合わせて切り落とし。 良い感じにぷっくりしたクッションができたので表側の革に合わせて切り落とし。

スエード+化粧パフの組み合わせが肉球みたいで良い手触りです。

クッションをこのまま固定するために縁に沿って縫っておきます。

あとどこかの商品でベルトにナイロン紐を裏地みたいに縫い付けて補強してるのを見かけたので、手芸店で似たようなものを入手してきました。重量のかかる場所ですし革だけだとじわじわ伸びてきそうなんですよね。

いちおうデジカメのストラップホールに通せる厚さに収まるか確認してみましたが、重ねても厚みにまだ余裕がある様子。

| |

|

あとは表側を縁だけ接着してクリップで留めてまた一晩放置。 あとは表側を縁だけ接着してクリップで留めてまた一晩放置。

表革(薄め)、本体革(厚手)、クッション、裏地(スエード面を外に)という4重構造になっています。

くっついたらコバをヤスリで整えて穴開けて縫って完成。

そういえば刻印部分がいまいちくっきりしなかったので結局刻印に沿って色を入れました。爪楊枝にインクを付けてチマチマと。もうこれ革に消しゴムはんこ直接押すだけでよかったんじゃね?

| |

|

と、ここで衝撃の事実判明。ベルトが厚すぎてデジカメのストラップホールを通りません。 と、ここで衝撃の事実判明。ベルトが厚すぎてデジカメのストラップホールを通りません。

いや作業始める前にちゃんと重ねても通るかどうか試したのになんで? と思ったら、革とナイロン紐を縫い合わせた糸の分の厚みが計算に入ってませんでした。微妙なところで‥‥。

ということで無理矢理通してしまうかベルト作り直すか少し悩んだんですが、紐でくくりつけるという雑な解決策を採用しました。

横にひょろっと伸びてる細いストラップはレンズキャップの紛失防止用に付いてたやつ。

そんな感じで若干詰めが甘いところもありましたが、なんとか完成してそれなりに役に立ってます。

このグリップベルトがカメラのホールドをがっちりとサポートすることで高倍率ズーム中もフレーミングが安定し、被写体を逃がさない、というようなことはべつに信じてないし期待もしてないんですが、とりあえずこれに手のひらを通しておけば落とす心配はありません。手に持ったまま歩くときなどに肩の力を抜いて持ち運べます。カメラ本体の凹凸に指先だけ引っかけてぶらぶらさせるような雑な持ち方でも安心。

基本的な位置づけは「手が滑ったときの保険」です。

| |

|

2015年7月28日(火)01:29 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| ツグミはんこ革刻印 |

|

|

先日作成過程を収録してたツグミ消しゴムはんこですが、「元々考えてた別の用途」の方もやってたので収録。 先日作成過程を収録してたツグミ消しゴムはんこですが、「元々考えてた別の用途」の方もやってたので収録。

以前、革細工でパスケースを自作したときに金属製のハンコを刻印に使いましたが、この刻印を自作でなんとか出来ないかと思ったのがそもそもの発端。

以前に工作材料を買い出ししてるときにどこかで2mmくらいの鉛の角棒を見たような記憶があって、それを使えば今回のツグミハンコみたいな図案だったら作れないかなぁと思いまして。というよりもともとそういう素材で刻印っぽいものを作るために考えたのが今回の図案。しかしそんな鉛線を売ってそうでMayugeが行きそうな店を一通り見て回ったもののそんな素材はどこにも置いてなく。たぶん見た気がするのも数年前なので取り扱いをやめてしまった可能性もありますが、ネット通販でもそれらしいものは見つからないためそもそも勘違いだった可能性もあります。

ということでとりあえずそちらの方向からの作成は一旦置いておいて別ルート。

まず消しゴムハンコを普通に彫りまして、それをシリコンで型取りしてレジンキャストで複製してみました。

シリコンとレジンキャスト引っ張り出してくるのって星の精ステッキ作成以来じゃないか。

まず型枠の中に油粘土を敷き詰め、消しゴムハンコをその上に固定します。今回ダイソーで買った油粘土がなんか緩くてべったべたで手にばかりくっついて非常に使い難かったです。

そこにシリコンを流し込んで型作成。1日置いて固まったら枠から取り出して粘土と原型を取っ払って型完成。

| |

|

そしてできた型にレジンキャストを流し込んで‥‥ってダメだこれレジンキャストが劣化してる。なんかえらく粘性は上がってるし色も黄色いし混ぜてもマダラに固まって反応の進行もえらく遅いし。そういえばこれ買ってから10年以上経ってるしなぁ。 そしてできた型にレジンキャストを流し込んで‥‥ってダメだこれレジンキャストが劣化してる。なんかえらく粘性は上がってるし色も黄色いし混ぜてもマダラに固まって反応の進行もえらく遅いし。そういえばこれ買ってから10年以上経ってるしなぁ。

まあとりあえず1日くらい放置してたらなんとか使用に耐えそうなくらいには固まりました。本来なら数十分で固まるはずのものがまる24時間くらいかけてやっとしっかりしてきたって感じだけど大丈夫かコレ。

ちなみに右の方に写ってるのは同時進行でやってた別件の工作の試作。こっちはそういえばこの段階で放置しっぱなしですがそろそろ再開しないと。

| |

|

まあ若干不安はあるものの一般的なプラスチックくらいの硬さの複製ができたので、これを湿らせた革に押しつけて固定したまま一晩放置。 まあ若干不安はあるものの一般的なプラスチックくらいの硬さの複製ができたので、これを湿らせた革に押しつけて固定したまま一晩放置。

| |

|

とりあえず目論見通り自作消しゴムはんこの模様を革に刻印することができました。 とりあえず目論見通り自作消しゴムはんこの模様を革に刻印することができました。

しかしレジンが劣化して固化が不完全だったせいか、複製した型が明らかに使用前より潰れて薄っぺらくなってます。なんとなく相討ちって感じ。あとモールドが潰れたせいでスタンプくらいなら問題なかった余白部分の凹凸が革と触れてしまい、あちこちに細かい足跡が付いちゃってます。

まあこの辺はハンコ作る段階でしっかり削り落としておくか、レジンで複製したあときっちり削るかしておけばいい話ではあるんですが。

今回のものは1回の使用で見るからにモールド潰れてエッジが甘くなっていて、繰り返し刻印に使うのは厳しそう。あと数回は使えるかもですが使う度に弱っていくことも目に見えてますし。劣化していないレジンを使えばもう少しマシかもしれませんが、もっと細いラインで彫った型を使うとかいうのも厳しそうです。

まあ一度シリコン型さえ作ってしまえばキャスト複製はある程度作れますし、一品ものとか個人製作の小ロットものとしては選択肢にならなくもないという程度でした。

けど実際個人用の自作なら厚めのアクリル板とかをリューターで彫って作る方が現実的かもしらん。

| |

|

2015年7月28日(火)00:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|

| 陶芸体験教室 完成 |

|

|

週末、3月末に行った陶芸体験教室から焼き上がった器が届きました。 週末、3月末に行った陶芸体験教室から焼き上がった器が届きました。

左側2つが後輩の作品で右側4つがMayugeのもの。

届いた荷物を開封しての第一印象、思ったより縮んでます。

乾燥、焼成のそれぞれの段階で少しずつ小さくなるのは頭では理解してたんですが、それでも思った以上でした。

小ぶりな茶碗くらいを予想していた茶色の器が小鉢くらいのサイズ。お通し出てきそう。

皿の方は今自宅にカレー皿サイズのものと一回り小さい皿が複数個ずつあるので、この中間くらいのサイズがあっても良いかなと思って作ったんですが、やっぱり思ったより縮みまして。だからこのサイズの皿はもう充分あるんだって!

後輩の丼も店で出てくるラーメン丼くらいの感じだったのがサラダボウルくらいになってまして。

釉薬は色だけ選んで指定してくるシステムなので模様っぽいのは工房の担当者のセンスにお任せ。あと、乾燥、高台の加工といった処理もすべてプロ任せです。高台の加工は初心者にはちょっと難しく、しかも見栄えにもその後の使い勝手にもかなりダイレクトに影響してくるとのことなのでプロにお任せできるシステムはなかなか良いです。

たしかによく見ると水平じゃないっていうくらいなら自作の味ということで納得できるかもしれませんが、使うたびにグラグラしてるのはちょっと嫌かも。

まあ高台をまっすぐ作ってもらってもどっちみち上半分が曲がってるんですけどね、Mayuge作の方は。

なんやかんや言ってますが自分で作った器がちゃんと仕上がって戻ってくるとなかなか嬉しいものです。

思った以上にお手軽にチャレンジできることも含めてなかなか良い体験でした。

そういえば後輩の作った丼、がんばってかなり薄く作ってありまして、手に取るとちょっとびっくりするくらい軽く仕上がってました。

で、家に持って帰ってさっそく中華スープか何かを作って丼に入れてみたところ、熱くて持ち上げられなかったそうです。市販の丼が厚く作ってあるのにはまさかそんな理由が‥‥。

| |

|

2015年5月28日(木)01:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 工作 | 管理

|