| 御朱印帳経過記録 神社 6冊目 |

|

|

先日5冊目の御朱印帳が埋まったので収録しましたが6冊目がまた埋まりまして。 先日5冊目の御朱印帳が埋まったので収録しましたが6冊目がまた埋まりまして。

今回はちょっと出かけたついでに御朱印巡りというパターンが数回あったため、比較的短期間で完了してしまいました。

写真は五所駒瀧神社。

おそらく真壁石の産地だからということだと思いますが、参道、境内に様々な石造りのオブジェがあり、森と相まって良い雰囲気でした。

| |

|

御朱印帳は葛飾八幡宮のオリジナル御朱印帳。 御朱印帳は葛飾八幡宮のオリジナル御朱印帳。

前回ちょっと触れましたが、「八幡の藪知らず」の呼び名の由来となってる神社です。

境内にご神木の巨大な銀杏の木があり、御朱印帳もこれをモチーフにしています。

御朱印帳を購入した後、前の御朱印帳を終えてこちらを使い始めるまでに2ヶ月間も寝かせてた割にそこから先は1ヶ月かからずに埋まったというアンバランスな運用となりました。

こうして見ると桜木神社、上目黒氷川神社とこの葛飾八幡宮はすべてオリジナル御朱印帳を同じメーカーで作成してるっぽいですね。このシリーズの絵と色使いはけっこう好きです。

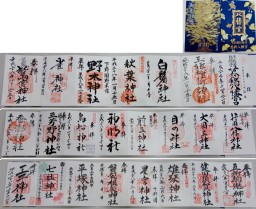

御朱印の方は右から順に、

上段:葛飾八幡宮、玉姫稲荷神社、白鬚神社、秋葉神社(向島)、野木神社、雀神社、鷲宮神社

中段:行田八幡神社と摂社の大国主神社と目の神社、前玉神社、所沢神明社と摂社の鳥船神社、三芳野神社、蚕影神社

下段:五所駒瀧神社、健田須賀神社、雄琴神社、星宮神社、磐裂根裂神社、平塚神社、七社神社、王子神社

| |

|

葛飾八幡宮のご神木の大銀杏。 葛飾八幡宮のご神木の大銀杏。

黄葉を狙ってお参りしたわけではなかったんですが、もう少し遅めだと良いタイミングだったかもしれません。

参道の銀杏並木はいい具合に黄葉して見頃でした。

玉姫稲荷神社から秋葉神社(向島)までは前の御朱印帳で浅草近辺を自転車でぐるっと巡ってきたときの続き。

野木神社から三芳野神社までは茨城の県西地区から埼玉の方に向けてこれまたぐるっと巡ってきました。この御朱印帳が妙に早く終わったのはこういう遠征を立て続けにやったせいです。

雀神社は名前が可愛いので御朱印を集め始めた当初からお参りしようと思ってたんですが、どうせそっちの方に行くならとその周辺で御朱印のある寺社を物色してるうちに遠征がだんだん大がかりになってしまいました。

鷲宮神社は違う意味での聖地巡礼で高名です。今はだいぶ落ち着いてるようですが絵馬はまだけっこうそんな感じでした。

行田八幡神社は摂社の目の神社の御朱印がなんというか妙な吸引力があります。

前玉神社の読みは「さきたまじんじゃ」。現在の「さいたま」の元になった古くからの地名だそうです。国宝に指定されてる鉄剣の出土で有名な埼玉古墳群(これも「さいたま」ではなく「さきたま」)の中にあり、神社自体も古墳の上に乗っています。御朱印を集め始めるより以前に埼玉古墳群を見に来たときに立ち寄ってお参りしたことがあったので参拝は2回目。

三芳野神社は墨書にもある通り童歌「とおりゃんせ」の天神さまとのこと。列になるというほどではないんですが田舎のわりに御朱印女子が次々に来てるなと思ったらこれまた某アニメの聖地巡礼コースだったらしいです。今知りました。てっきり川越観光の影響かと。

蚕影神社の読みは「こかげじんじゃ」。筑波山の筑波山神社拝殿の真向かいに位置する山の山腹にぽつんとある神社で、御朱印は筑波山神社で代行しています。

参道の階段が長いですが山間の空気が綺麗で非常に気持ちの良い境内でした。階段が長いですが。とても。

ここからカーナビを見て筑波山神社に向かったところ、いつぞや迷い込んでたいへん困惑させられた登山道のごとき急傾斜にまたしても入り込んでしまいました。いや途中で気付いたんですがUターンする術も無く。

対向車が来なくて幸いでした。

このあとそのまま筑波山をぐるっと回り込んで五所駒瀧神社(ごしょこまがたきじんじゃ)へ。冒頭にも触れた通り石のオブジェと鬱蒼とした森がちょっと不思議な雰囲気を醸し出した神社でした。石でできたゆるキャラみたいな物もいます。

健田須賀神社(たけだすがじんじゃ)からは茨城県北西部~栃木方面をぐるっと遠征。きっかけは食べログで見かけて気になった牛すじカレー。

星宮神社は下調べをすると「トトロがいることで有名な神社」という記述があり、ご神木が作品中のトトロの森を連想させるような雰囲気でその比喩表現なのかなと思ったら極めて形而下的な意味でトトロが居ました。大丈夫なのかコレ。ハヤオのオッサンに怒られたりしないのか。しかも以前はもっと中華アミューズメントパークを思わせる再現度だったみたいですし。

こちらの神社は幹線道路から一本入り込んだところにあるんですが、そろそろどこで曲がるのか気を付けておかないとなーとか思いつつ運転してたらトトロと黄色い鳥居が並んでるのがけっこう離れた場所からも見え、すぐにそれと分かりました。って鳥居黄色?

| |

|

ぺったりペンキみたいな黄色の鳥居って珍しいなと思いながら近寄ってみたところ、どうやら期間限定で作られてる鳥居型の行燈の様子。 ぺったりペンキみたいな黄色の鳥居って珍しいなと思いながら近寄ってみたところ、どうやら期間限定で作られてる鳥居型の行燈の様子。

夜は光りつつ願い事などを寄せ書きするシステムらしいです。イベント好きな神社っぽいですね。

ひときわ大きく書かれた「普通のくらしができますように」という願い事が妙に切実に見えます。

あと、「字がていねいになXXXように(一部解読不能)」とか書かれてましたがそれは願い事ではなく自分の努力の領分です。「字が綺麗になりますように」ならともかく。

おそらくご両親が「字が汚いのは仕方ないからせめて丁寧に書きなさい」と常日頃指導されてる賜物であろうと想像されますが残念ながら意図はうまく伝わってないようです。

磐裂根裂神社の読みは「いわさくねさくじんじゃ」。名前に迫力があります。これまた古墳の上に建ってる神社です。

うちの実家のすぐ近所にあった神社も発掘で下が古墳だったことが判明したんですが、1000年以上経って被葬者の記憶が失われても信仰だけは残ってるってすごいですね。

こちらは社務所は無人で、書き置きを戴いてセルフサービスで初穂料を納める方式になってました。個人的には書き置きで日付が入ってなければそれはそれでいいかという方針だったんですが、どういうわけか半端に日付が書き込まれていたため、この写真を撮った後ダイソーで毛筆ペンを買ってきて自分で書き込んでみたところ、ものすごい勢いで滲みました。墨汁じゃなくてただの水性インクだなこれ。ダイソーは我々に「安かろう悪かろう」という言葉を忘れた頃に不意打ちで教えてくれます。

あとこちらには恵方神社という摂社があり、回転させてその年の恵方の方角に向きを変えられるらしい小さな祠になってました。祠の頭上には「←今年の恵方」という矢印が付いており、恵方巻きを食べる際には便利そうです。と思ったらここが恵方巻き発祥の地だという説があるそうです。あれ関西の風習じゃないの?

平塚神社から王子神社まではニケと焼きそばと餃子食べがてらイリアスで散財しに行った際、待ち合わせまで時間があるからと神社に寄り道してたら遅刻しました。その節はたいへん申し訳ありませんでした。

| |

|

書き置きの御朱印を戴いた場合、とりあえず御朱印帳に挟んで持って帰り、帰宅後に糊で御朱印帳に貼るのが一般的みたいです。しかし場所によっては半紙が御朱印帳より微妙に大きい場合があり、こういうのは御朱印帳に挟んでるとはみ出した部分に折れ目が入ってしまうことがあるため、クリアファイルを持ち歩いておいた方がいいというのを御朱印帳入門系のどこかで目にしまして。 書き置きの御朱印を戴いた場合、とりあえず御朱印帳に挟んで持って帰り、帰宅後に糊で御朱印帳に貼るのが一般的みたいです。しかし場所によっては半紙が御朱印帳より微妙に大きい場合があり、こういうのは御朱印帳に挟んでるとはみ出した部分に折れ目が入ってしまうことがあるため、クリアファイルを持ち歩いておいた方がいいというのを御朱印帳入門系のどこかで目にしまして。

あーまあそんなもんかもなぁと思いつつ持ち歩いてなかったんですが、先日ついに御朱印帳からそこそこはみ出すサイズの書き置きを戴いてしまいまして。

なるほどそういうことも本当にあるんだなと納得したのでクリアファイルを用意することにしました。

A4サイズのクリアファイルはさすがに鞄に入れておくにはちょっと邪魔なので適当なサイズの物でも買おうかと思ったんですが、A4以外のサイズのクリアファイルってほとんど見かけませんし小さいわりに値段が高め。しばらく探してもいまいち気に入るものが無かったため、余ってるファイルを手頃なサイズに切ることに。

結果、御朱印帳よりやや大ぶりでB6版よりやや小さめくらいになりました。「なりました」というのはつまりあてずっぽうで適当に切ったということです。

あとは以前に作った「御朱印帳」の消しゴムはんこの「御朱印」部分だけにインクを付けてスタンプし、さらに自分の名前はんこと京都で見かけて買った鳥獣戯画スタンプを適当にあしらって。

このところネタが御朱印のことばっかですが、まもなく寺院用の御朱印帳がいっぱいになりそうなのでたぶんまた御朱印帳ネタです。

御朱印帳 経過記録

・ 神社 1~4冊目

・ 神社 5冊目

・ 神社 6冊目

| |

|

2016年2月24日(水)02:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | 放浪(旅行・御朱印) | 管理

|